Bien campés sur la scène du Centre Culturel Jean Gagnant, Nancy Huston et Salia Sanou ouvraient le bal avec Multiple-s, partition à trois corps jouée sur une scène dégagée. Sur une double portée de néons, la gestuelle linéaire et saccadée de la théoricienne répond à celle, continue et circulaire, du danseur contemporain. Les deux grammaires se déclinent, les corps éclosent et s’extraient des barreaux lumineux. Dans l’espace éclaté, les deux chorégraphies s’éclairent et se répondent, tout à la fois plus étranges l’une à l’autre et plus harmonieuses ensemble. Fortes chacune d’une langue propre, les deux âmes se cherchent, se jaugent et se courtisent. À la fine silhouette de Nancy Huston s’articule celle, pleine et puissante, de Salia Sanou. Une cour s’instaure, une malice transparaît, et le tandem ainsi formé gagne l’estrade qui trône sur la scène. Globe évident, la plateforme s’active par intermittence d’une lente rotation, rejouant chaque fois la place des deux danseurs. L’un s’amuse du mouvement, l’autre spasme la mappemonde, mais les deux composent ensemble et s’accordent d’un même pas sur le rythme du plateau. S’engage alors un tendre flirt entre les deux âmes, entre provoc’ cabotine et coquetterie d’enfants.

Multiple-s de Salia Sanou. p. Christophe Péan, Les Francophonies en Limousin 2018

Sur le plateau déserté par les amants perce alors la figure solaire de Germaine Acogny, danseuse illustre et ancienne professeure de Salia Sanou. D’un pas lent et mesuré, la grande dame traverse le plateau, et impose sur l’estrade les rythmes des traditions qu’elle a fait vivre par son corps. Rejointe par son élève devenu grand, la matriarche ramène d’un regard l’homme mûr à l’enfant. Dans la salle, les jeunes insolents du début se sont tus. La mère absolue, tendre et bienveillante, observe l’élève, l’accompagne et l’encourage. L’homme, docile et appliqué, exécute et traque la reconnaissance dans l’œil du professeur. Bientôt, l’élève tente l’improvisation et le geste s’émancipe du modèle.

Pièce hommage, légèrement obstruée par l’ouverture sur un monologue linéaire et figé, Multiple-s aura laissé craindre à son public l’écueil de l’intellect et des références d’initiés, pour finalement faire voir le récit tendre et sincère de deux rencontres, deux expériences de l’adversité faites par l’élève et l’amant, deux faces d’un même sujet. Sur la scène, deux figures de femmes encore, l’une calme et tranquille, comme rassasiée de ce qu’elle a donné; l’autre, nerveuse et aux aguets, consciente d’être là et d’y être en tant que femme blanche. À l’élégance tranquille de Germaine Acogny répond celle de Nancy Huston, frontale et lucide. Fable de l’émancipation, Multiple-s l’est aussi de ce que peut convoquer ou tuer d’un battement de cil le seul regard de l’autre.

Saisir la lumière

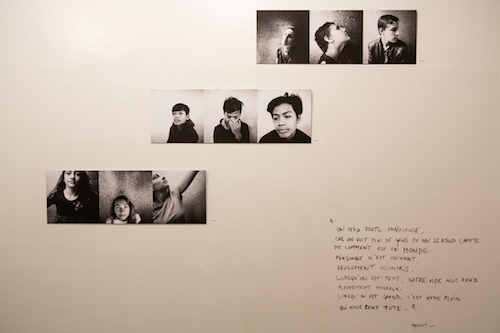

À quelques mètres de la salle de spectacle où se joue Multiple-s, une exposition prolonge l’expérience de plateau. Récit photographique d’une expérience humaine singulière et sans fard, [Just] Kids présente un ensemble de portraits en triptyques et en noir et blanc, témoins annuels d’un atelier mené par Miss V et Clément Delpérié auprès d’enfants de deux établissements classés ZEP. Une appellation que les deux photographes ne manqueront pas de vomir en tête de cartel.

Initialement pensé comme simple atelier artistique, le projet est né presque par accident d’une énergie collective que les deux initiateurs ont trouvé trop belle pour la laisser filer. Comme un défi lancé à la trentaine de jeunes, chacun d’entre eux est invité à revenir l’année suivante dans le même garage, la même salle de ping-pong et reprendre la pose. Visages juvéniles confiés à l’objectif, les jeunes personnes présentent en trois visions furtives ce que peut l’honnêteté d’une médiation basée sur le dialogue et la construction collective d’un espace où apprendre à dire «je». Jeunes âmes timides, dissipées ou rêveuses, et qui s’érigent en sujets, charment l’objectif et sourient du coin de l’œil à celle ou celui que l’on devine par delà l’appareil. Le projet, élaboré au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, visait initialement à délivrer la parole et défaire les gros nœuds. Pourtant, agacés des hommages de cartes postales, Clément Delpérié et Miss V ont voulu composer une place plus juste pour ces jeunes ballottés entre hommages surannés et stigmates douteux. De là est née l’idée des clichés, et l’amorce d’un travail plus franc sur l’école du regard. Temps de pose, temps de dialogue : pendant les ateliers, les langues se délient, les enfants apprivoisent l’appareil photo, en tirent de beaux clichés volés. Sur les murs, une barrette passée à la hâte témoigne d’un temps de jeu à peine délaissé, un regard complice feint le sérieux, une œillade répond au copain que l’on devine hors du cadre.

Miss V et Clément Delpérié, [Just] Kids. p. Christophe Péan, Les Francophonies en Limousin 2018

Si la chronologie qui lie chacun des triptyques rend compte d’un travail en binôme où le photographe change sans rien perturber de la confiance dans l’œil du modèle, elle témoigne aussi d’une adolescence en pleine fabrication des genres. Les assignations, d’abord mêlées dans la confusion du jeu et du divertissement, se distinguent au fil des clichés. Jeune fille expansive qui se redresse et ferme sa bouche d’un sourire docile; garçon facétieux, et qui gomme l’expression, travaille à sa neutralité.

Intersection et angles morts

Adaptation au plateau des textes incisifs de Nelly Arcan, La Fureur de ce que je pense de Marie Brassard donnait corps à la pensée complexe d’une comète inclassable, à la fois trop belle et trop maline pour supporter la vie. Sur le plateau, une lumière tamisée éclaire la scénographie grandiose, disposée en peep show sur deux niveaux. Les comédiennes, enfermées chacune derrière la vitre de leur cellule individuelle, content d’une voix monocorde les nausées d’une course à la chair et la conscience amère d’y être le gibier. À travers les comédiennes, jeunes femmes pâles aux plastiques iconiques, Nelly Arcan râle sa souffrance, son dégoût de l’homme insatiable et la peur de ne plus lui plaire. Incisive et dérangeante, l’auteure suicidée traque le mot juste pour formuler le malaise, expulser le trauma. Sur le plateau, les voix suffoquent et les silhouettes se cambrent, se cabrent et tiennent la pose. Asphyxie lente en chambre simple, le chemin de croix des six divas amène à l’inéluctable scène de mort, seule issu possible pour celle qui n’aura pu ni céder, ni renoncer au désir des hommes.

Difficile d’énoncer avec précision l’origine du malaise qui s’installe à la suite de cette pièce. Juste écho d’une pensée mise à vif ? Écueil d’une mise en scène, d’une distribution et d’une scénographie trop belles pour l’affreux qu’elles racontent ? Dans un contexte de libération de la parole et de convergence des luttes, comment ne pas tiquer sur le tableau des féminités qui nous est présenté ici ? Blanches, jeunes et belles, les comédiennes de La Fureur de ce que je pense déclinent des fantasmes d’un occident lui aussi blanc, citadin et plutôt installé. Mais quid de l’intersectionnalité ? Que le texte de Nelly Arcan, récit viscéral d’une âme qui se sait condamnée, n’en fasse pas mention, soit. La mise en scène de Marie Brassard en revanche laisse plus amèrement regretter toutes les voix oubliées. Aux lamentations de poupées, rétorquer le verbe hirsute de Despentes, briser la vitre et laisser fleurir la base d’une vraie sororité. C’était peut-être le projet timide porté par un dernier personnage marginal, garçonne androgyne circulant entre les cases, mais dont la présence à peine esquissée n’aura pas su marquer le propos.

Entre l’hommage fidèle aux contradictions de Nelly Arcan et le piège d’une esthétique collaborant avec cela même que la pièce cherche à dénoncer, La Fureur de ce que je pense – avec des sujets féminins à la fois sœurs, mais aussi amantes, mères et rivales – parvient au moins à épingler les zones d’ombres des discours dominants. Plus encore, et comme témoin précieux, la virulence de quelques spectateurs – toujours masculins – à l’égard de la pièce achève de confirmer la justesse du sujet.

Par tes yeux

Délaissée dans la mise en scène de Marie Brassard, mais loin d’être oubliée du festival, l’intersectionnalité était au cœur même de Par tes yeux, création accouchée sur trois continents des textes de Martin Bellemare, Sufo Sufo et Gianni Grégory Fornet. Portée par un jeune trio d’acteurs à l’énergie contagieuse, la mise en scène de Gianni Grégory Fornet enchaîne avec tonus les récits intimes et sensibles de trois jeunesses d’aujourd’hui. Dans une scénographie épurée, un simple écran recueille le matériau documentaire glané caméra au poing dans une banlieue de Montréal, un carrefour au Cameroun ou dans l’arrière pays bordelais.

Par Tes Yeux - teaser from Dromosphère on Vimeo.

Modeste mais efficace, la scénographie dégagée laisse toute l’amplitude aux mouvements des trois jeunes gens. Morphologies de la diversité cette fois, les corps s’amusent d’eux-mêmes et des autres, explorent la scène et se cherchent, se scrutent et se chamaillent avec un plaisir manifeste. Simplement postés devant l’écran, les trois protagonistes barrent l’image de leur seule présence, et reposent tranquillement le sujet au premier plan. Regards croisés de trois jeunesses vécues à travers le monde, Par tes yeux raconte le racisme ordinaire, les tabous sociétaux, et la triviale proximité de trois âmes qui s’essaient à l’existence. Par une mise en scène tout en mouvement et qui fait mieux voir le spectacle de trois complices tout empreints de tendresse et d’altruisme, Par tes yeux propose une forme généreuse et hospitalière, où la parole s’offre, se célèbre et se met en partage.

> Les Francophonies en Limousin a eu lieu du 26 septembre au 6 octobre

Lire aussi

-

Chargement...