D’un monde à l’autre

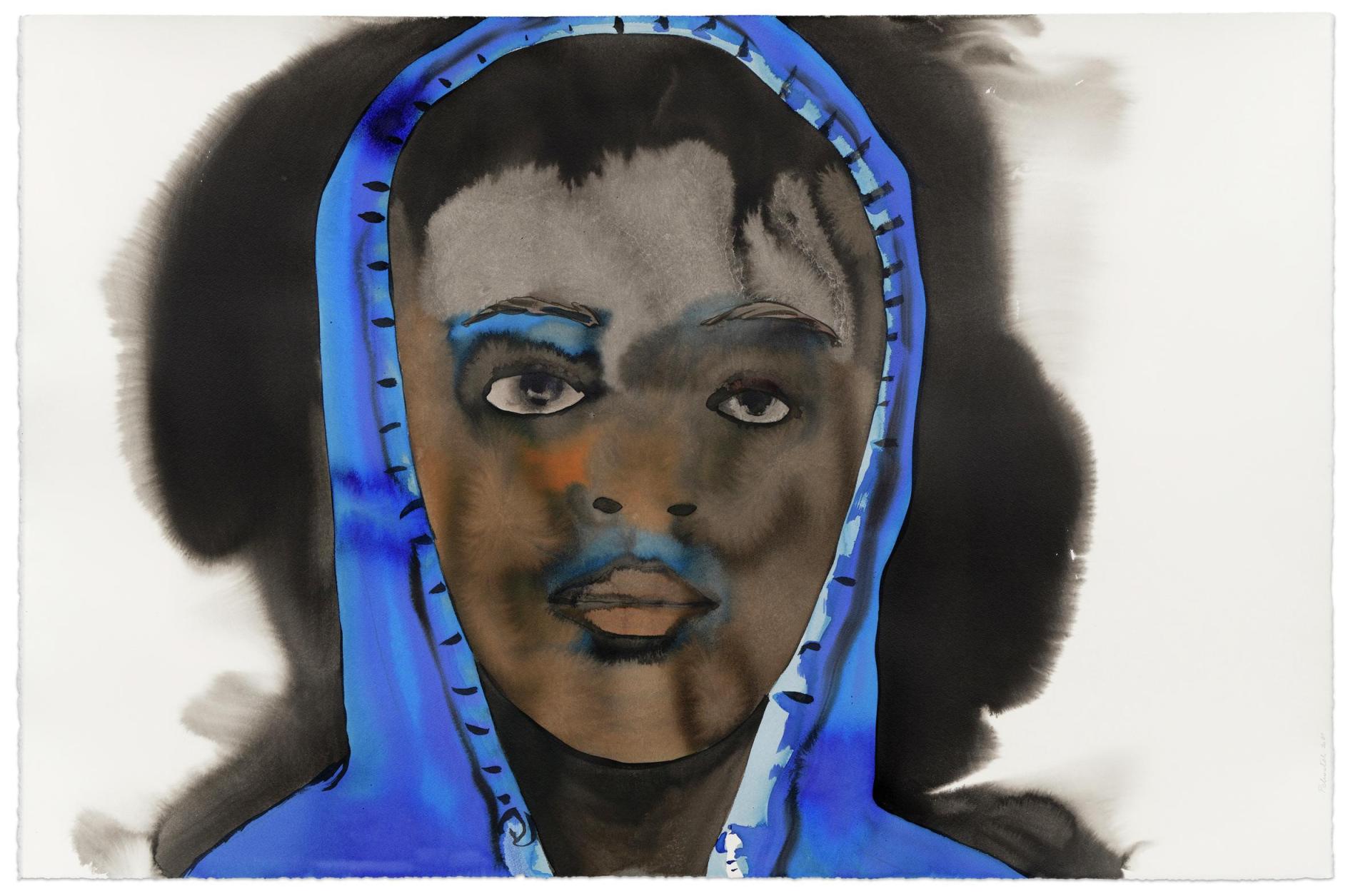

« Les yeux de l’enfant et ceux du vieillard regardent avec la tranquille candeur de qui n’est pas encore entré dans le bal masqué ou en est déjà sorti. », écrivait Marguerite Yourcenar dans Les Mémoires d’Hadrien. Cette phrase revient à l’esprit lorsque l’on observe les teenagers de Pétrovitch, tant ils paraissent situés sur un seuil, celui de la société, ce fameux « bal masqué ». Peints sur de grands formats, ils ont des visages à l’ovale parfait, à la peau et aux cheveux colorés, des teints poivrés, cuivrés ou d’un blanc diaphane. Ils livrent des expressions lointaines, les paupières mi-closes. Et quand le regard se dévoile, il paraît si distant qu’il rappelle celui de Jodie Foster dans Taxi Driver. Au cœur des méandres des iris gris extraterrestres de la jeune protagoniste de l’huile sur toile intitulée Coiffer, par exemple, la mélancolie est palpable. On scrute cette jeune fille aux traits encore enfantins, debout sur fond azur, en t-shirt vert olive. Elle est devant son miroir alors qu’elle démêle doucement ses mèches bleues. Une large raie de lumière verticale barre son visage en son centre, à la manière de Matisse dans Le Portrait à la raie verte, portant loin le mystère contenu dans ses yeux transparents. Elle est quasi désincarnée, atemporelle. Ce caractère d’icône se retrouve dans tous les portraits d’ado, notamment dans la série des « Sans teint » que l’on découvre à la fin du parcours, au sous-sol, avec des jeunes arborant un disque de lumière sur leurs faces. Pourtant, les visages sont inspirés du réel, et les postures, simples, sont emblématiques de cet âge de la vie : s’enfermer dans son monde, écouter de la musique au casque sur un siège de métro, allumer une cigarette en gros plan ou fuguer dans une campagne crépusculaire. Ici, la jeunesse est mutique et impose son silence en grand format, un format inspiré du « cinémascope », titre de la série récente qui ouvre l’exposition.

Cadrés en plan serré, de jeunes gens seuls ou en duo se tiennent dans des lieux froids aux frontières invisibles, des sortes de territoires liminaires. Alors que les gris et les tons amortis dominent, de petites taches parmes, des halos liquides bleu nuit s’invitent de temps à autre, ponctuant, entourant, ombrageant, avec liberté et maîtrise, les figures relativement hiératiques. Plus que de simples décorums, ces petites invasions picturales composent des micro-paysages vibrants, tels les paysages mentaux d’un Kandinsky. Dans ces peintures récentes (en partie produites pour l’exposition) comme dans d’autres, plus anciennes, ces figures d’ado parlent toujours de retrait volontaire, d’absence, et d’inquiétante étrangeté et semblent être les interprètes d’une fiction mystérieuse – peut-être l’adolescence elle-même – autant que les icônes d’une jeunesse contemporaine qui joue, à son tour, le passage difficile entre deux âges.

Sans teint, 2024 Sans teint, 2024

|  Sans teint, 2024 Sans teint, 2024

|  Sans teint, 2024 Sans teint, 2024

|

L’enfance sur un os

La sculpture d’une petite fille, en équilibre sur un gros os, défie l’apesanteur. Elle se tient droite, gracieuse, l’air énigmatique, sur ce monolithe imposant, ce « squelette » précise l’artiste. « C’est ce qui reste, une présence de l’absence. C’est également une réalité plastique : c’est une ligne droite. C’est une asperge, c’est L’Asperge de Manet. » Installée parmi les sculptures en bronze de la dernière salle, Sur un os met en scène l’un des multiples personnages de l’enfance que l’artiste compte parmi ses sujets de prédilection. Dans de nombreux médiums, prennent corps de petites saynètes représentant des gamins qui jouent, des hybrides drolatiques, des personnages zoomorphes. L’artiste s’amuse volontiers à la distorsion ou à l’inversion des échelles (poussée à son comble dans l’installation immersive Papillon, réalisée in situ avec Hervé Pumet). Des scènes où s’expriment l’imaginaire, l’insouciance, le jeu et les vacances (série des « Plaques sensibles », Carte postale, Les Garçons,…), des mises en images énigmatiques de « conseils » d’adultes, parfois datés (Sois douce, discrète et modeste), une certaine cruauté (L’Art d’accommoder le gibier, L’Ogresse…), ou la tendresse de l’âge (Le garçon à la poupée ; Tenir…).

Un peuple de petites filles bien sages, avec leurs robes à la Alice aux Pays des Merveilles attire notre attention. La technique de la céramique – développée à l’origine d’une invitation à la Manufacture de Sèvres en 2013 – a permis à l’artiste d’expérimenter les émaux, leurs coulures, l’opacité et les transparences de leurs jus. Il s’agit de « sculptures de peintre », selon l’expression de Pétrovitch, et les enjeux sont toujours ceux du temps de la vie, de ses heurts temporels et de ses fragments de mémoire qui reviennent. Si l’univers de l’enfance est un tout autre monde que celui de l’adolescence, l’évocation de ces deux âges réveille des souvenirs enfouis, rappelle les origines d’une expérience à la fois singulière et composante du grand cycle de la vie et de la nature.

Cycles, rhizome, strates

La nature, en particulier le paysage, est un sujet pour Pétrovitch. Sur les cimaises du grand plateau, au premier étage, on peut apprécier un ensemble d’îles sobres et élégantes, aux longs arbres liquides s’étirant vers le ciel, se reflétant dans la mer. Majestueux sur leurs minuscules bandes de terre, ils paraissent situés sur un seuil, eux aussi, comme prêts à se dissoudre dans les profondeurs marines. À la sortie de la salle précédente, Soleil, un immense tournesol peint au lavis d’encre sur papier, paraît proche de l’agonie : flétri, épuisé par le poids de ses fleurs aux pétales jaunes, il signale la fin de l’été. Il est accroché à l’orée du long couloir qui mène au grand plateau. À l’autre bout, la peinture sur toile d’un dalmatien, au format imposant, accueille le visiteur. Situé sur un axe-pivot des espaces du musée, près de cette entrée, il joue le rôle de gardien, à l’égal du fameux « chien » de Goya dans la casa del sordo. Dans le contexte curatorial, on lui devine une signification plus métaphorique. Sa robe tachetée rappelle des modèles de constellations, un procédé d’organisation que l’artiste et les co-commissaires – Rahmouna Boutayeb (curatrice au MO.CO.) et Numa Hambursin (directeur du MO.CO.) ont choisi pour l’exposition. Pour embrasser la pratique plurielle de l’artiste sur plus de trente ans, le musée expose les œuvres sous la forme d’ensembles, comme de petites constellations qui, d’un espace à l’autre, d’une strate à l’autre, se relient pour composer un genre de rhizome. Un dispositif qui évite la linéarité et embrasse la réalité architecturale du MO.CO., véritable « mille-feuille » avec ses quatre grands étages.

Tenir, 2019 Tenir, 2019 |  Tenir, 2024 Tenir, 2024

|

Aussi, les fameux portraits peints d’adolescents sont accrochés par petites séries dans différentes salles et finissent par établir un dialogue silencieux avec les autres œuvres sous la forme d’un réseau. Ils « reviennent » d’un étage à l’autre, sont les jalons des cycles dans la pratique de l’artiste, comme dans l’espace du musée. L’installation immersive Papillon, quant à elle, occupant le plateau du rez-de-chaussée, détonne. L’œuvre offre une plongée surprenante dans un espace de l’entre-deux – un « in between » où l’imaginaire fait irruption dans le réel, occupe le terrain avec ses figures hybrides qui apparaissent et disparaissent et rappellent des collages plus anciens et certains bronzes.

Et partout, à tous les niveaux, la mémoire travaille, mettant en correspondance les œuvres entre elles, dans les strates du MO.CO. C’est cette vibration, ce quelque chose d’une existence passagère, fragile et forte à la fois, qui s’incarne et affleure sous le pinceau de Pétrovitch. Cet espace liminaire regorgeant de vie, Yourcenar le nommait ainsi : un « intervalle[qui] semble un tumulte vain, une agitation à vide, un chaos inutile […]. », là même où la vie vibre sous le voile des apparences.

⇢ Sur un os, Françoise Pétrovitch du 21 juin au 2 novembre 2025au MO.CO à Montpellier

Lire aussi

-

Chargement...