Midi : le soleil accablé s’accoude déjà sur la ligne d’horizon, et pointille l’immense ciel de froids reflets violets. Des oiseaux, quelques ouvriers, et c’est tout pour le front de mer. L’eau du fjord d’Oslo a gelé. Le nouvel opéra, blanc de marbre et de neige, ressemble à un immense glacier que l’on imagine avoir dérivé depuis le cerveau givré d’un technocrate jusqu’aux abords boueux de l’ancien port industriel. Au dernier étage d’une tour qui domine toute la baie, quatre personnes s’interrogent sur la meilleure façon de conserver du papier d’archive pendant cent ans. Ils sont dans la Future Library, une sorte de petit igloo en bois, pas plus grand qu’un sauna, qu’on atteint par une porte dérobée dans un mur de la nouvelle bibliothèque publique. Cent petites fentes filtrent une lumière diaphane. On les verrait bien se mettre tout nus et balancer une louche d’eau sur une pierre chaude : dans cette salle, le rythme cardiaque baisse, les conversations s’étiolent en silences habités. Depuis 2014, l’artiste écossaise Katie Paterson et son équipe invitent chaque année un écrivain de renom à écrire un roman que personne ne lira, de son vivant du moins : les manuscrits seront consignés dans la Future Library et tenus secrets. En 2114, ils seront imprimés avec le bois d’une forêt plantée à cet effet, au nord de la ville. Dans cent ans, il y aura encore des arbres, des livres et des lecteurs. Margaret Atwood, David Mitchell et Han Kang ont déjà contribué. Après l’inauguration du bâtiment, en mars prochain, les habitants d’Oslo sont conviés à venir ne rien faire et se taire dans cette pièce sans censeurs ni caméras. « Mon défi du moment, c’est de définir une procédure pour l’ouverture des boîtes en 2114. Il faut qu’il y ait des témoins, un contrôle des scellés… » Anne Beate Hovind est coordinatrice du projet et grande facilitatrice du milieu culturel. Avant les tours et les projets d’avenir, elle tenait un bateau-ginguette dans ce coude vaseux du fjord. Quelqu’un suggère d’inventer une « blockchain du papier ». Un autre propose « deux clés, comme dans les sous-marins ». Anne confesse : « Katie et moi avions besoin de mettre notre mortalité à l’épreuve. De perdre le contrôle, de lâcher prise. C’est une œuvre sur la confiance. Future Library est un exercice de pensée-cathédrale. »

« The blue, the green, the city in between »

La Future Library est en réalité la cerise sur le gâteau du plus gros projet de rénovation urbaine de l’histoire moderne de la Norvège. Intitulé « Fjord City », le plan d’urbanisme traîne depuis les années 1980, plutôt sur le mode aéroport-à-Notre-Dame-des-Landes. Remodelé maintes fois depuis, au gré des tendances néolibérales et plus récemment du capitalisme vert, il s’étend sur dix kilomètres de terrain marécageux, entre les voies ferrées et l’ancien port industriel. « La Future Library a trouvé une résonance exceptionnelle, mais le projet de rénovation du quartier n’en est pas moins affreux », avance la chercheuse Cecilie Sachs Olsen, qui vient de publier L’Art engagé et la Ville néolibérale. « Il faut faire attention à ce que l’art en espace public ne serve pas à cautionner plutôt qu’à questionner ce genre de constructions. » Bjørvika, son quartier phare, est destiné à concentrer une part confiscatoire des institutions culturelles et financières du pays. À côté de l’opéra, le nouveau musée Munch, la bibliothèque publique et le Musée national seront inaugurés en 2020. Juste derrière, les banques et autres sociétés d’assurance ont investi les immeubles dits « du Barcode », un lot de petites tours dépareillées censées représenter ensemble une sorte de long code-barres. À cause des mauvais sols, les fondations de certains bâtiments vont chercher jusqu’à 80 mètres sous le niveau de la mer. Le chantier de la nouvelle bibliothèque, qui doit héberger la Future Library sur un siècle, a même été gravement inondé ; mais il fallait être au plus près du fjord, donner corps à cette carte postale. Quitte à laisser la ville dans l’ombre : l’hiver, à Oslo, le soleil est rasant, et les bourrasques agressent le thermomètre. L’arrangement tacite avait toujours été de construire bas et de piéger le vent dans des rues sinueuses pour que tous les habitants de la ville, qui remonte en pente douce depuis le fjord jusqu’à la forêt, aient leur place au soleil. Les promoteurs de Fjord City s’étaient même trouvé un slogan de campagne qui promettait de border l’Oslo moderne d’un écrin de paysage, « le bleu, le vert, la ville au milieu ».

Ce schéma n’est évidemment pas spécifique à la capitale norvégienne, mais il est bon de rappeler comment se font les villes aujourd’hui. Depuis les années 1990, la mode est aux « villes créatives » et aux « villes entrepreneuriales ». Il s’agit de créer des synergies entre la culture et le capital en regroupant lieux d’exposition (les espaces de production artistique étant exclus par ce même processus) et places financières au même endroit. Des appartements haut de gamme sont construits pour attirer la riche et talentueuse « classe créative », qui renforcera en retour l’attractivité de la zone. Ces projets de rénovation urbaine sont rendus possibles par des « partenariats public-privé », des montages labyrinthiques qui entretiennent l’opacité et encouragent le pantouflage, mais dont la constante, selon le géographe David Harvey, est que « le public prend les risques et le privé prend les profits ». Ce modèle de rénovation des villes est aujourd’hui largement éprouvé. L’urbaniste norvégien Jonny Aspen a inventé le terme d’ « urbanisme zombie » pour qualifier le projet de Fjord City : un quartier mort-né, irrigué par des concepts zombies – « attractif », « dynamique », « soutenable » – qui n’ont plus de correspondance dans la réalité sociale. Les enjeux débordent pourtant largement les politiciens locaux. En se promenant dans Bjørvika, il pointe du doigt une masse grise voilée par la brume. La neige, qui a gelé au contact du bitume, fait « scrounch » sous les chaussures. Madison International, une agence immobilière américaine, vient d’acquérir les rez-de-chaussée de tous les immeubles du quartier.

Néanmoins, le développement de Bjørvika est saillant sur au moins deux aspects : la concentration ostentatoire des richesses et la qualité de l’art public qui s’y produit ; c’est-à-dire l’intensité des flux de culture et de capital. Will Bradley, tout en jean sur une chaise orange, est directeur artistique du Kunsthall Oslo, un centre de création qui occupe le rez-de-chaussée d’un des immeubles du Barcode. À 14 heures, il sert le café à la lumière électrique tandis qu’un vent terrible fouette la grande baie vitrée. « La différence entre Oslo et les autres “waterfront developments” du genre, c’est qu’il a été décidé que Bjørvika allait non seulement héberger les entreprises qui contrôlent la nouvelle richesse du pays, mais aussi en être très publiquement symbolique. Le Barcode essaie d’attirer l’attention sur ce que c’est véritablement : une collection d’institutions financières qui siphonnent une part conséquente des revenus du pétrole. » Will a des airs de Steve Buscemi, les yeux exorbités et la voix chevrotante, comme secouée par les flux financiers dévastateurs qui tourbillonnent aux étages de la tour. Bjørvika raconte l’histoire d’une petite social-démocratie scandinave qui s’est noyée dans son pétrole. La Norvège est un pays démentiellement riche, dont les ressources sont exploitées par une société publique et réinvesties dans un fonds spéculatif d’État. La valeur du « Oil Fund » a récemment dépassé le billion de dollars, soit presque 200 000 dollars par citoyen, ce qui en fait le fonds public le mieux doté du monde, et de très loin. Entraîné dans une fuite en avant par son propre pécule, le pays est obligé de construire de l’infrastructure à la pelle pour absorber son capital excédentaire. Bjørvika a les pieds dans la boue et les yeux sur le cours de la bourse. Bancal à tous les étages.

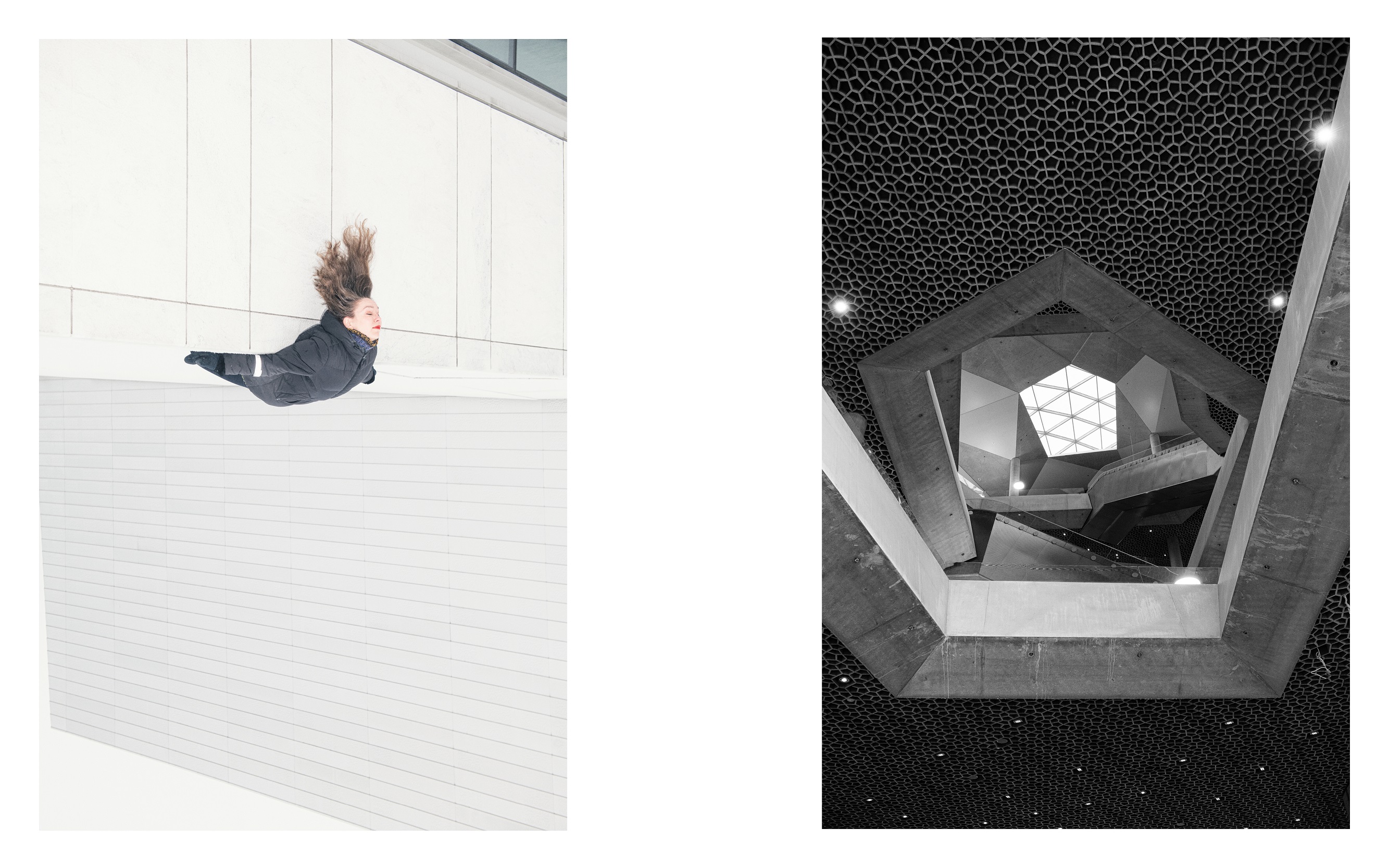

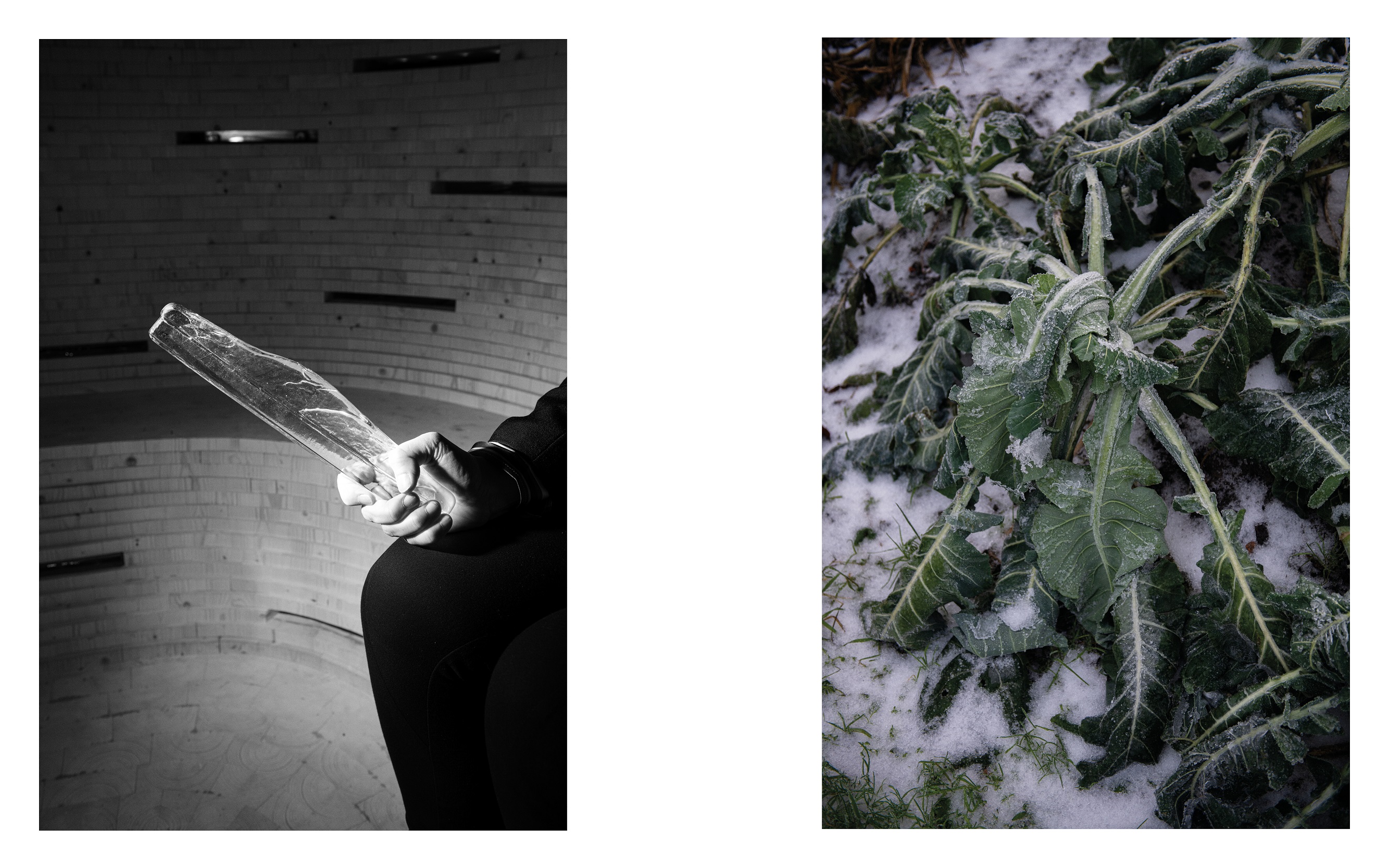

p.Ivar Kvaal, pour Mouvement

Dans l’ombre de David Harvey

La « ville créative » ne saurait se passer d’un volet d’art en espace public, d’autant qu’il faut occuper le terrain pendant la durée des travaux. À Bjørvika, 1 % du budget total y est dédié, et c’est Anne Beate Hovind qui s’en charge. Elle parle le langage des commerciaux et celui des artistes. « Voilà l’histoire que je raconte aux promoteurs : “ Vous voulez de l’art ? De l’art en espace public, pour vos cerveaux reptiliens, c’est sans doute une sculpture. En bronze. Puisque nous sommes en Norvège, ce sera un renne en bronze.” Alors je leur montre des images. La plus grande sculpture de renne au monde, à Østerdalen. Puis, dans le village suivant : deux rennes. Au rond-point d’après : un renne et un chien de traîneau. Après ça, j’ai mon mandat. » Par l’intermédiaire d’Anne Beate Hovind, les promoteurs offrent une tribune à des artistes qui vomissent le projet. Balle au centre. Deux agences de curation sont dépêchées pour pondre un programme temporaire, Common Lands, et un programme permanent, Slow Space – la lenteur et le partage étant les deux valeurs les plus à l’opposé du développement en cours. Dans les notes d’intention, on cite le géographe David Harvey et la philosophe Chantal Mouffe dans les grandes largeurs. Les artistes investis tentent de répondre à cette question : face à un capitalisme assez agile pour réclamer la subversion artistique, comment maintenir une posture critique sans donner du crédit au projet ? Karolin Tampere, curatrice de Common Lands, écrit que « dans les tragédies grecques, l’antagoniste incarne les difficultés que le protagoniste doit surmonter afin de devenir meilleur. Le protagoniste est le héros, l’antagoniste la résistance. Mais que se passe-t-il quand on attend de l’art qu’il remplisse précisément cette fonction ? Quand porter un discours critique est à la fois une ambition artistique et un objectif économique et politique ? Le discours critique ne risque-t-il pas de coproduire l’image souhaitée, une image de créativité, d’innovation et de challenges ? »

Tous les artistes qui ont travaillé sur le projet évoquent la nécessité de se « salir les mains » pour tenter de résoudre le dilemme binaire que la ville néolibérale fait peser sur l’artiste – être instrumentalisé ou être exclu. Marianne Heier fut l’une des premières à être démarchée par les promoteurs de Bjørvika, en 2006. Elle écrit à l’époque une note qui en synthétise les enjeux : « Il est impossible de ne pas leur fournir exactement ce qu’ils attendent de vous : que le public associe ce quartier à une activité artistique et culturelle. En un sens, plus votre proposition artistique est agressive, mieux c’est : le quartier paraîtra plus audacieux, plus trendy. » Elle occupe aujourd’hui un studio subventionné au milieu des baraquements militaires qui bordent la forteresse d’Akershus, juste derrière le fjord. Au pied de sa fenêtre, deux chevaux de gendarmerie piétinent un enclos enneigé. « C’est une situation à la Catch-22. L’art radical fait grimper les loyers. Le scandale artistique est un outil marketing. » Marianne tente alors une « stratégie Robin des Bois : voler aux riches promoteurs pour rendre à la ville ». Avec les fonds alloués au projet artistique, elle essaie de faire rouvrir une des piscines publiques fermées par la municipalité d’Oslo suite à une coupe budgétaire. Son projet s’intitule « A Drop in the Ocean ». « Les accidents de noyade ont toujours été extrêmement fréquents en Norvège, à cause de la proximité de l’océan et des dures conditions de pêche. Apprendre aux enfants à nager était un pilier idéologique de la social-démocratie. Mais les piscines d’Oslo ont fermé, et les taux de noyade sont aujourd’hui supérieurs à ceux d’avant la dernière guerre. Quand j’ai proposé ça, on m’a ri au nez. » La piscine croulante sera finalement rouverte sur un week-end, avant de fermer définitivement. Marianne photographie toutes les piscines abandonnées d’Oslo et en fait de larges banderoles qu’elle dispose sur le front de mer, comme « un dernier adieu à la Norvège d’antan ».

p.Ivar Kvaal, pour Mouvement

Désossement durable

Quand bien même : il ne faudrait pas que l’art en espace public se borne à être un mécanisme compensatoire des faillites de l’État-providence. La Future Library, au-delà d’être un projet remarquable, repose tout entier sur un concept qui vire à l’escroquerie intellectuelle en Norvège : l’idéal du « développement soutenable ». L’idée qu’il est possible de concilier croissance économique, justice sociale et considération écologique est une invention norvégienne, théorisée par le rapport Brundtland en 1987, du nom de la Première ministre de l’époque. Le texte répond à un autre plus ancien, Les Limites à la croissance, commandé par le Club de Rome en 1970 et coécrit par Jørgen Randers, une figure clé du paysage intellectuel norvégien. Depuis, le « développement soutenable » est décliné à toutes les sauces : on prétend, par exemple, que le pétrole norvégien est plus soutenable que le pétrole saoudien, ou que Fjord City est un exemple d’ « urbanisme soutenable ». C’est avec la promesse différée du « soutenable » que les gouvernements successifs parviennent à déguiser leurs contradictions : la Norvège, un des plus gros exportateurs de pétrole, arrive même à se faire passer pour un exemple d’écologie aux yeux du monde. Pour Joar Skrede, sociologue à l’université d’Oslo qui travaille sur Fjord City depuis dix ans, « le concept a acquis une fonction nouvelle : maquiller les conséquences les moins digestes de la croissance. La “soutenabilité” sert à lubrifier la machine néolibérale ». Il ne s’agit plus de conserver l’environnement mais de conserver le développement. « Le développement soutenable n’a jamais eu autant la cote dans le débat public, constate Joar. J’en suis presque choqué. » Cecilie Sachs Olsen est curatrice de la Triennale d’architecture d’Oslo, le plus grand rendez-vous nordique de la discipline. L’édition, qui vient de s’achever, avait pour thème l’ « architecture de la décroissance ». Si le développement soutenable est le meilleur ami du capitalisme, qui est le meilleur ennemi de l’homme, il faut jeter l’un pour arrêter l’autre. « C’est un signifiant vide que l’on accole partout. L’idée de cette triennale, c’était de dire que nous ne voulons pas d’une société plus soutenable. Nous ne voulons pas être plus heureux ou en meilleure santé. Le capitalisme peut tout vendre, mais il ne peut pas en vendre moins. »

En France, le développement soutenable n’est guère plus bon qu’à verdir des masters en école de commerce. La décroissance a également fait son temps : les deux notions continuent à penser le monde en termes de croissance, qu’elle soit verte ou absente, et ne proposent pas mieux qu’un management global du système Terre et de ses ressources. Toujours est-il qu’à Oslo le projet Fjord City aura stimulé un foisonnement de pensée qui raconte un éveil des consciences. Car Bjørvika est le symptôme très tangible de la fin d’un monde. « Pour moi, l’enjeu n’est pas tant l’aspect final du quartier que ce qu’il a fallu sacrifier pour que ce projet puisse exister, explique Will Bradley. S’il fallait dire au monde que la Norvège n’est plus un remous paroissial plein de fjords, mais un endroit dont le commerce principal est devenu le management du capital, avec un billion de dollars à la banque et “allez tous vous faire foutre”, il n’y avait pas de meilleur moyen. » Oslo n’est pas une mairie dans le besoin : sa mutation est idéologique. Karolin Tampere considère que « la société norvégienne est fondée sur la confiance, qui s’effrite rapidement ». C’est la fin du pacte social-démocrate.

En 2016, dix ans après « A Drop in the Ocean », Marianne Heier est invitée à faire une performance le jour de la pose de la première pierre du nouveau musée Munch – le peintre étant ici la figure historique que les récupérations de tous bords ont saigné et vidangé, sorte de Jean Jaurès national. « Absurde, quand on sait comme il a été maltraité par les institutions culturelles norvégiennes », juge Marianne. Debout sur le chantier, elle allume des fumigènes et s’écrie : « Nous n’avons pas besoin de concours internationaux d’architecture, ni de canapés capitonnés avec le dernier tissu à la mode. On s’en va. Merci, au revoir ! » Dans un article de presse, Anne Beate Hovind décrit cette performance comme « un commentaire direct sur l’usage instrumental de l’art au service d’un processus néolibéral de gentrification urbaine », et ajoute avoir été « mal à l’aise. C’est à la fois tellement convenable et tellement déplacé, de jurer à l’église ». Il y a cent ans, un matin de janvier sur le fjord d’Oslo, le personnage de Munch poussait son Cri contre les névroses du monde moderne. Le peintre décrit dans son journal intime : « Le soleil se couchait, tout d’un coup le ciel devint jaune et rouge sang ; je m’arrêtais fatigué et m’appuyais sur une clôture – il y avait du sang et des langues de feu qui éclaboussaient le sentier ; mes amis continuèrent et je restais tremblant d’anxiété ; j’ai senti monter en moi un grand cri et j’ai entendu ce Cri infini qui passait à travers l’univers et qui déchirait la nature. » Dans les boiseries de la Future Library, cent auteurs en puissance poussent un cri, mais personne ne les entend.

Texte : Émile Poivet

Photographies : Ivar Kvaal, pour Mouvement

Lire aussi

-

Chargement...