Dans une tribune du Monde, le commissaire d’exposition fraîchement nommé au Palais de Tokyo, Guillaume Désanges, s’est exprimé sur l’art, et son rapport à la question écologique : « Il fait aussi, en tant qu’industrie, partie du problème. » Climatisation obligatoire l’été pour la préservation des œuvres les plus fragiles, chauffage l’hiver pour le confort des spectateurs, éclairage, transport… une part non-négligeable du défi se joue dans la logistique des institutions muséales qui travaillent à optimiser progressivement leur consommation énergétique – entre 2018 et 2021, le Louvre aurait réduit de 18 % ses émissions de CO2. D’un autre côté, il y a les artistes : si la grande majorité n’a ni les moyens de production industriels d’un Jeff Koons ni son train de vie, et qu’il serait exagéré de leur jeter la pierre, la réflexion environnementale les pousse à opter pour des modes de fabrication plus durables pour réaffirmer le besoin de changer nos paradigmes productivistes. C’est certains de ceux-là que réunit l’exposition Le Chant des forêts présentée au Maif Social Club et consacrée, comme son titre l’indique, à l’univers sylvestre.

Déforestation, déterrer des signaux, Collectif Fibra, 2021 © Denis Meyer

Déforestation, déterrer des signaux, Collectif Fibra, 2021 © Denis Meyer

Wood Wide Web

Dans un couloir à peine éclairé – chemin caverneux qui peut évoquer le tunnel obscur que l’humanité doit traverser avant de retrouver la lumière –, des objets grège aux textures minérales sont suspendus. Un casque audio, des haut-parleurs, des enceintes, des téléphones fixes, des talkies-walkies… Autant d’instruments de télécommunication qui semblent fossilisés ; autant de potentiels outils d’alerte qui, faute d’avoir réussi à faire passer le message du respect de la nature, sont restés empierrés. Pourtant, en regardant de plus près, on s’aperçoit que ces sculptures ne sont pas rigides mais molles, fabriquées par le collectif Fibra, à partir de mycélium. Le champignon est l’exemple parfait du vivant qui se développe tout seul, traçant sous terre d’autres réseaux que ceux inventés par l’humain. Plus qu’une archéologie du futur – ces tentatives très anthropocentrées de représentation d’un monde où la civilisation aurait disparu, avec en creux, une nostalgie de l’humanité –, l’œuvre des trois Péruviennes (Gianine Tabja, Lucia Monge et Gabriela Flores Del Pozo) insiste sur l’autonomie du champ naturel, qui construit ses propres chemins de résilience, avec ou sans notre aide.

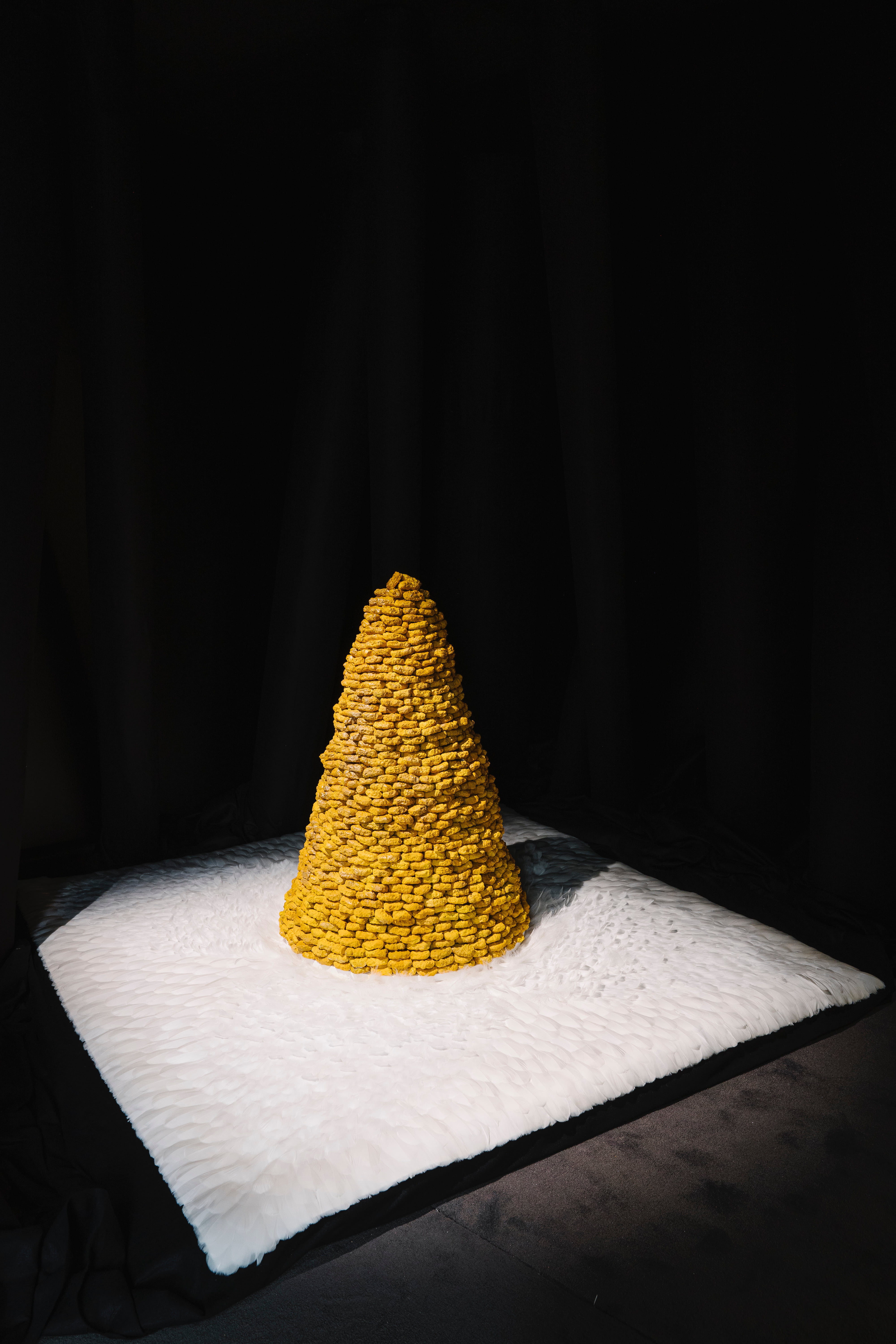

Forêt de plume, Thierry Boutonnier, 2022 © Denis Meyer

Forêt de plume, Thierry Boutonnier, 2022 © Denis Meyer

Manger bouger

À la fin des années 1960, les instigateurs de l’Arte povera, courant artistique marqué par l’usage de matériaux non-nobles, avaient en ligne de mire les pop artistes qui créaient, sous-prétexte de critiquer la société marchande, des œuvres spectaculaires, ultra-médiatiques, qui finissaient par ne plus du tout s’opposer au consumérisme ambiant. C’est avec la même économie de moyen que Thierry Boutonnier veut rompre avec la société marchande. Tout d’abord, il dispose des plumes de volailles au sol, de manière à constituer un tapis duveteux. Puis, il empile dessus des nuggets : pièce montée de graisse, tour de Babel de la gloutonnerie. Forêt de plume suggère les liens entre la destruction de l’Amazonie et les fast-foods McDonald’s, via Cargill, producteur de soja qui déforeste allègrement pour nourrir les poulets destinés à finir en « pépite » croustillantes dans la restauration rapide : « On veut de l’or dans nos assiettes » dénonce le plasticien français avec son autel ironique qui ressemble à s’y méprendre à un tas de déjection. Une œuvre acerbe et bienvenue dans une exposition qui penche parfois du côté de la rêverie écologique, doucereuse mais peu engageante. Toutefois, la réflexion engagée par les artistes sur leurs moyens de productions, notamment par l'usage de matériaux organiques qui permettent un déplacement en dehors du faire humain, est bienvenue quand l'usine mondiale semble vouloir continuer de tourner à plein régime.

> Les Chant des forêts, jusqu’au 22 juillet au Maif Social Club, Paris