Propreté, clarté, rectitude : tels sont les attributs qu’on associe volontiers à la Suisse, patrie des villes propres et de l’argent sale. Soit tout ce que s’acharne à proscrire le Lausanne Underground Film & Music Festival qui sème la zizanie depuis 23 ans dans les sous-sols du Casino de Montbenon. Cinq jours par an, ce festival sans équivalent déroule le tapis rouge à tout ce que la Terre compte comme artistes de la marge, visionnaires avant-gardistes et outsiders de tout poil, pourvu qu’ils officient dans le domaine cinématographique ou le médium sonore, le plus souvent riche en décibels.

Chorégraphies structurelles

Une rétrospective des films d’Ericka Beckman – l’une des figures de proue de la Pictures Generation - justifiait à elle seule la venue au festival. Issue de la fameuse école d’art californienne Cal Arts, elle appartient à cette vague de plasticiens iconoclastes et allergiques aux hiérarchies culturelles qui ont assimilé d’un seul tenant l’art conceptuel, le poststructuralisme, le mouvement musical No Wave et la culture populaire. Ses films, rarissimes, relèvent à la fois de la performance et du jeu avec les signes, les objets et les symboles, dans une mise en déroute des mythes consuméristes. Selon ses propres mots, elle cherche à « montrer qu’il existe une alternative à la structure économique dans laquelle nous vivons aujourd’hui ». Réalisés avec la complicité d’artistes comme Mike Kelley, Matt Mullican ou Tony Conrad, ces courts-métrages – filmés en pellicule et tournés en studio – s’inscrivent dans l’héritage de Richter ou Méliès par leur façon de jouer avec les effets optiques et les surimpressions, tout en préfigurant l’architecture numérique des jeux vidéo. Beckman y tourne en dérision les valeurs de la société occidentale, sur lesquelles repose un système de croyance collectif toujours en vigueur.

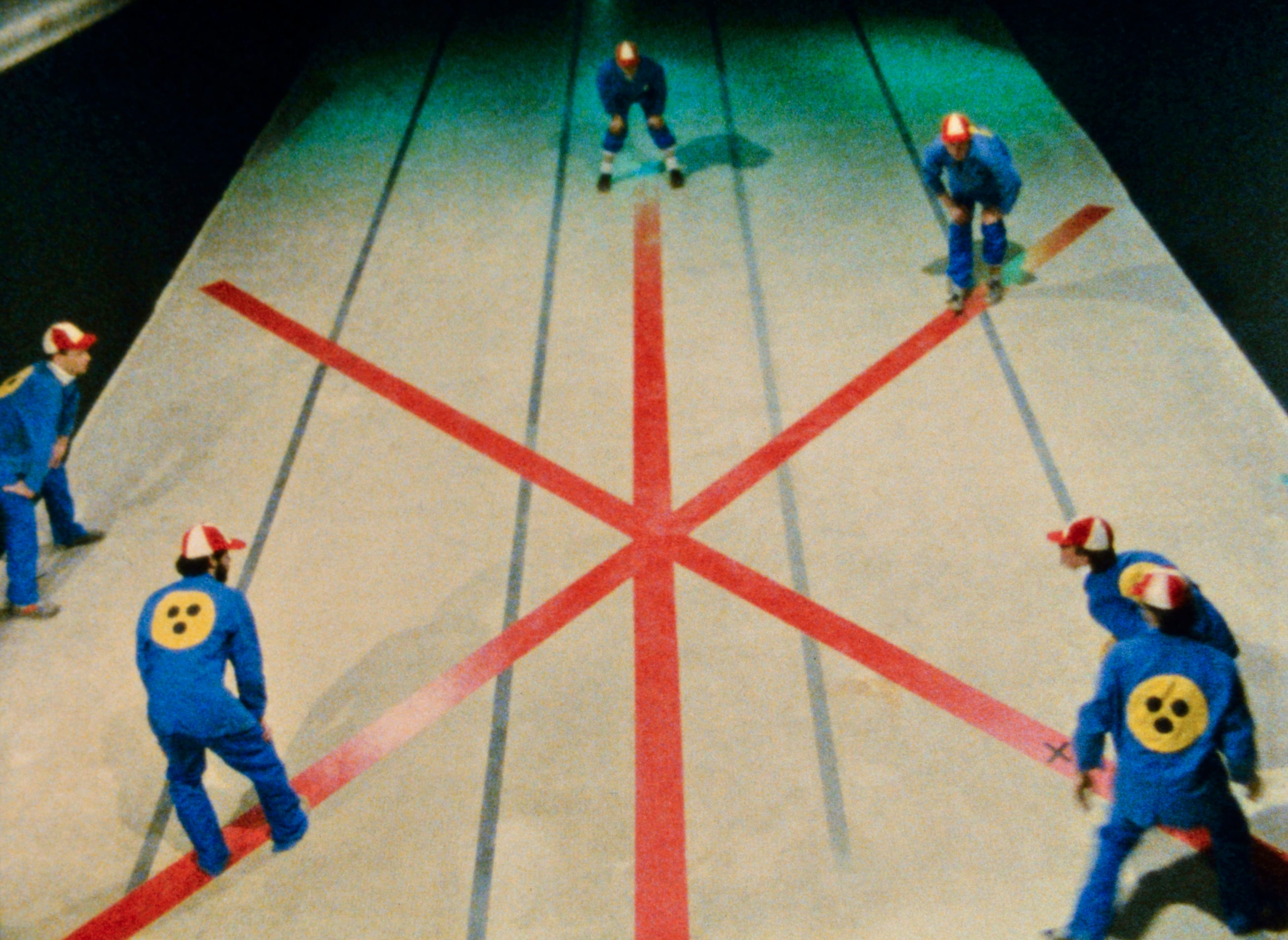

You the Better (1983) © Ericka Beckman

You the Better (1983) © Ericka Beckman

Le patriarcat, la famille nucléaire, le système éducatif, les médias de masse ou l’objet domestique érigé en fétiche – notamment dans le grinçant Blind Country (1989), coréalisé avec Mike Kelley et inspiré d’une nouvelle de HG Wells – sont passés au crible de ses chorégraphies structurelles. S’appuyant sur les théories d'apprentissage de l’épistémologue suisse Jean Piaget, Beckman réinterprète tour à tour les compétitions sportives (You the better, 1983), les contes de fées (Cinderella, 1986, Out of Hand, 1980, Stalk, 2021) et les jeux de société (Hiatus, 1999-2015, Reach Capacity, 2020) pour en détourner codes et règles jusqu’à l’abstraction. Il en résulte des comédies musicales sans queue ni tête qui confinent à l’étude comportementale. « Je cherche à réaliser des images performatives, revendique-t-elle. Mon objectif, depuis le début de ma carrière, est d'inventer un langage purement visuel, basé sur l'action. »

Symphonie existentielle

Autre découverte, les films de Yervant Gianikian & Angela Ricci exhument des found footage oubliés, gisant sur de vieilles bobines oxydées. Sous le grouillement de taches, rayures et trous de la pellicule surgissent des fantômes de soldats combattant sur les pics enneigés des Alpes (Sur les cîmes tout est calme, 1998), des gueules cassées et des corps mutilés aux prothèses de fortune (Oh ! Uomo, 2004). Par-dessus les images, des extraits de courriers ou de journaux intimes sont mis en musique à la façon d’un opéra minimaliste. En voie de décomposition, ces archives d’un autre âge semblent revenir du royaume des morts et se transforment sous nos yeux en une symphonie existentielle, à la fois lyrique et politique.

Plusieurs documentaires retracent également la carrière de groupes « cultes » issus de la scène post-punk. The Birthday Party, formation où s’était illustré Nick Cave, ou Rema-Rema, quintet éphémère entre krautrock et punk primitif signé chez 4AD en 1980 ont ainsi les honneurs de longs-métrages édifiants, quoique relativement conventionnels dans leur forme. Ce qui est loin d’être le cas de Stand by for Failure, retour sur l’anti-carrière de Negativland, un groupe de collagistes sonores anti-copyright, ou A way to die : the films of John Balance & Peter Christopherson, une collection de films Super 8 et 16mm du légendaire groupe Coil, collectés et montés par Maxime Lachaud et Reivaks Timeless. Les sévices SM gays y flirtent avec le body horror, préfigurant l’esthétique de la transgression chère à la musique industrielle. Comme chaque année, le LUFF lâchait aussi la bride au cinéma d’exploitation, banni par la censure et répudié par la cinéphilie « sérieuse ». Il y avait matière à s’esclaffer – ou s’assoupir, selon les cas – devant une poignée de joyaux de l’érotisme seventies hellénique, d’ahurissantes bizarreries signées de la papesse du bis Doris Wishman ou des films de kung-fu incarnés par une armada de sosies de Bruce Lee.

Déluge de larsens

La programmation musicale, fourmillant d’artistes plus obscurs les uns que les autres, ne caressait pas davantage dans le sens du poil. Exit les conventions, place au grand déballage de sonorités extrêmes à la limite du supportable (le Mexicain Hugo Esquinca, les New-yorkais.e.s Matriarch ou Dreamcrusher), d’improvisations électro-acoustiques ou de saturations électroniques. Dans ce déluge de larsens propre à terrasser un troupeau de buffles, on retiendra surtout les sets de Terrine et Bâton XXL, deux de nos fleurons nationaux. Tous deux transfuges du groupe Headwar, ils ont livré coup sur coup deux performances qui resteront parmi les highlights du festival. Terrine, alias Claire Gapenne, seule avec une boîte à rythmes – à l’instar de sa consœur Shitty Shed, reine du gabber à deux doigts, également invitée du festival – déconstruit la techno avec un mélange de discipline et de décontraction. Comme si Errorsmith se voyait remixé par Bruce Gilbert, sa dance music subtilement déconstruite ouvre des horizons inédits et sacrément branques. Le rythme est lui aussi roi chez son compagnon de longue date Romain Simon, alias Bâton XXL. Micro dans la bouche, muni seulement d’un tom basse et d’une caisse claire trigant des effets de delay, le musicien joue debout en short, assénant des polyrythmies martiales comme s’il courait un marathon. Un set percussif et tribal, où la voix génère des modulations harmoniques propices à susciter la transe. L’un et l’autre tendent à prouver que faire le maximum avec le minimum n’est pas qu’une façon de parler.

Le LUFF (Lausanne Underground Film and Music Festival) a eu lieu du 18 au 22 octobre à Lausanne